Eu devia ter uns 19 anos, mais ou menos.

Estava no meu primeiro estágio em uma redação de jornal – por sinal, a única vez que vivi esse jornalismo raíz de pauta, com hora pra fechar a edição e aquela adrenalina toda que só quem viveu conhece.

Jornal popular, esportivo, com apelo às massas.

Começou um papo sobre gente que escrevia bem, que lá pelas tantas descambou para posts no Facebook. Algum colega disse que leu uma postagem repleta de erros de português.

“Mas o texto era bom?” – eu perguntei.

“Acabei de dizer que estava cheio de erros de português” – o interlocutor respondeu, meio sem paciência, como se apontasse uma obviedade.

“Essa parte eu entendi, mas não acho que isso define a boa comunicação. Tem gente que não conseguiu estudar, mas que é capaz de se fazer entender”.

A editora, minha chefe na ocasião, ouviu a conversa e resolveu se intrometer.

“Se alguém publica algo repleto de erros, eu tenho preconceito e nem leio”.

Grande parte das pessoas à minha volta concordaram. Eu, um mísero e sobrecarregado estagiário, me calei.

Àquela época, ainda estavam frescas em minha memória as aulas de Teoria da Comunicação que tive na faculdade. Hoje já faz um tempinho, mas posso tentar explicar para vocês de uma maneira simplificada.

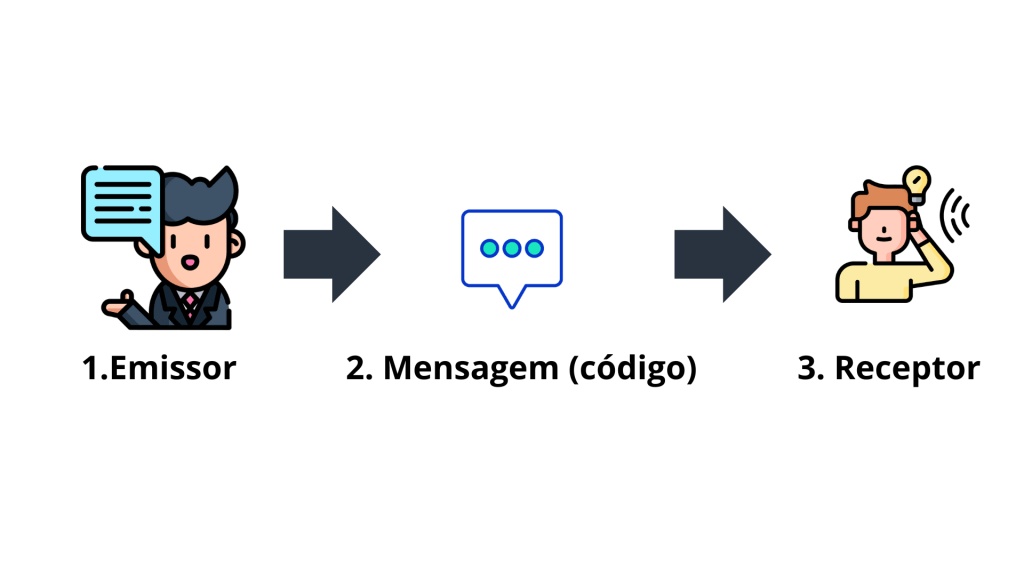

No processo da comunicação humana, nós temos:

1) O Transmissor – alguém que quer passar uma mensagem. No caso, a pessoa que escreveu o post repleto de erros de português.

2) Ele se comunica com o Receptor, o destinatário (nesse contexto, a pessoa que leu o post).

3) A mensagem é a informação que é transmitida, certo? Ela é enviada por meio de um código – nesse exemplo, o código escolhido para o post no Facebook foi a língua portuguesa escrita, mas poderiam ter sido gestos, braile, código morse, outro idioma, etc.

Resumindo:

E quando a Comunicação funciona?

Explicando mal e porcamente: quando o Receptor é capaz de entender e contextualizar a mensagem do Transmissor.

Se eu falo algo em inglês e você não entende inglês, não há comunicação efetiva.

Se eu falo português e você também, mas você é incapaz de absorver o contexto, não há comunicação efetiva. Por exemplo, nas minhas aulas de química inorgânica na escola, a professora falava português, mas para mim parecia grego.

Beleza, mas por que eu dei essa volta toda? É uma pergunta honesta, mas você vai entender meu raciocínio agora.

Leia essa frase aqui, por favor:

“Oji eu cordei cuma sodade danada da muié, cadiquê eu amo ela muito”

Você foi capaz de entender o que está escrito? Eu posso apostar que sim.

Mesmo que oji se escreva hoje; que a contração “cuma” não exista na gramática; que ‘cordei’, ‘sodade’ e ‘muié’ sejam abreviações com “erros” ortográficos; que a palavra cadiquê seja substituída com “por causa de que” – que mesmo assim não está correto gramaticalmente.

Por sinal, até o “eu amo ela” está ‘errado’. O correto seria “eu a amo”.

Acho que você já entendeu o intuito desse teste. Eu queria demonstrar que a comunicação pode ser efetiva, mesmo que os famigerados “erros de português” estejam presentes.

Agora me acompanha nesse salto de pensamento:

Dizemos que alguém escreve certo quando respeita as normas gramaticais, também conhecida por norma culta.

Epa, pera lá… norma CULTA?

Você já parou pra refletir no significado desse adjetivo? Uma pessoa culta é alguém com estudo e instrução, certo?

Mas pode significar mais que isso na verdade. Uma pessoa culta, de acordo com o dicionário, se traduz por alguém que alcançou um estágio superior de civilidade. Alguém que tem mais polimento, erudição, formalidade.

O que se espera de uma pessoa culta, seguindo essa definição? Que ela prefira escutar Mozart ou Racionais? Vai assistir Ópera de Verdi ou a novela das oito?

A norma culta não passa de uma elitização.

Ela quer mesmo é excluir pessoas que não tiveram acesso à informação e instrução da conversa. Pior que isso, na verdade. Ela afirma que apenas pessoas ‘civilizadas’ podem sentar à mesa para debater, mas podem perceber que a ‘civilidade’ deriva de símbolos definidos por essa elite como superiores. Música clássica é ‘superior’ ao rap porque uma certa elite branca europeia disse assim. Para enaltecer o que era praticado por lá e rejeitar o que vem de “civilizações menores”.

No caso do Brasil, Portugal virou e disse: esse aqui é o jeito correto de ser e se comportar – até de escrever e falar! E até hoje a gente reproduz um pensamento colonialista quando diminui alguém por não escrever ‘do jeito certo’.

E eu não acho isso democrático.

Semana passada eu terminei de ler “Latim em Pó”, livro do professor e linguista Caetano Galindo, que dá aulas na Universidade do Paraná e também é tradutor – ele traduziu uma versão de Ulysses de James Joyce (talvez o livro mais complexo da história) para o português e recebeu até prêmio por isso.

Em “Latim em Pó”, o professor Galindo passeia pela formação e nuances da língua portuguesa e de outras derivadas do Latim, desafia a norma culta e assegura que a linguagem é um organismo vivo em constante transformação.

A gente não escreve mais “vossa mercê”, “vosmecê”, porque esse pronome de tratamento evoluiu até chegarmos em “você”. A língua só existe e opera enquanto há pessoas para utilizá-la, e a utilização prevê mudanças, contrações, gírias.

Se não fosse um organismo vivo, o Dicionário Oxford não elegeria uma nova palavra anualmente como a “Palavra do Ano”.

Ah, e linguagem também é um conglomerado de palavras que importamos de outros lugares. Então antes de pensar em português correto, lembre-se dos seguintes vocábulos:

Pipoca? Tupi.

Carro? Celta.

Azul? Persa.

Guerras? Alemão.

Cafuné? Quimbundo.

Azar? Árabe.

Cochilo? Banto.

Leiam o livro de Caetano Galindo porque ele explica isso e muito mais melhor do que eu jamais serei capaz de fazer.

Eu só quero passar a ideia de que norma culta é careta, elitista e que a comunicação efetiva é independente dela. O valor da mensagem não se perde enquanto você puder interpretar o contexto.

E neologismo/regionalismo não serve só pra enaltecer a obra de Guimarães Rosa.